作者:新華每日電訊記者莫鑫

夜空中,由九顆星組成的“弧矢星”,仿若一張拉滿的弓,直指西北方的天狼星。杜牧賦予其“星弧”之名,蘇軾更就星象寫下“會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼”的千古名句。

古人以星辰寄志,深圳市冠旭電子股份有限公司(下稱冠旭電子),賦予“弧矢星”全新意涵。對于這家耳機企業來說,卓越的產品恰似“天狼”,而持續的研發投入與技術積累,正是那把蒼勁有力的“彎弓”。

140多年前,世界首款耳機帶著10斤重的“體格”橫空出世。此后,圍繞如何做好一副耳機,有的追求音質,有的追求輕量,有的追求顏值,有的追求智能……在耳機這條賽道,新技術、新功能、新消費群體不斷涌現。

回溯2010年前后,耳機行業處于有線耳機的黃金時代,3.5毫米接口一統天下,頭戴式耳機以“耳包+頭梁”的厚重設計為主流,但用戶痛點仍未消除,主要集中在便攜性與佩戴舒適度。

彼時,冠旭電子已敏銳捕捉到消費電子輕量化、無線化的趨勢,決心以一款顛覆性產品叩擊未來——這便是“星弧”(英文名Clip)頭戴式耳機的初心。

“星弧”放矢,蓄勢十余載。

今年4月,冠旭電子新品發布會前夕,“星弧”耳機再度迎來高光時刻,不僅斬獲德國iF設計獎,更在日內瓦國際發明展上一舉摘得金獎。憑借對科技與美學的不懈探索,冠旭電子再度展現了“小耳機”如何演繹大創新。

4月2日,在冠旭電子深圳總部拍攝的“零碳”耳機。新華社記者周科攝

再次點亮“星弧”之光

走進冠旭電子的聲學實驗室,記者見到了即將發布的“星弧”耳機:主體部分是左右兩個僅人耳三分之一大小的心形耳殼,中間用一條纖細的金屬頭梁連接。在眾多以“耳包+頭梁”為主流設計的頭戴式耳機領域,“星弧”開辟了一個新賽道:頭戴開放式耳機。

“壓頭、夾頭是頭戴式耳機用戶的普遍痛點,尤其是夏天往耳朵上一罩,感覺非常悶熱。我們就是瞄著這些痛點進行研發,十幾年來,至輕至薄是我們不變的追求。”冠旭電子工業設計研發總監余新說。

說話間,余新拿出一款黑紅配色的有線頭戴式耳機,耳殼部分均采用碳纖維超薄設計。為了方便收納,頭梁和耳殼連接處可以折疊,頭梁中間也可以折疊。耳機包裝盒上還貼著便簽:公司唯一樣品,借用時需登記。

這就是“星弧”初代樣機。在那個3.5毫米耳機接口為主流的年代里,初代樣機的設計顯得十分超前和時髦。

“想要開發一款成功的耳機產品,工業設計是基礎,怎么搞成功率最高呢?當時我們認為,一定要找全世界頂尖設計團隊。”冠旭電子董事長吳海全,將初代樣機的問世過程娓娓道來。

2014年,幾經輾轉,冠旭電子與Designworks展開合作,由該公司的設計團隊擔綱“星弧”產品的設計。該公司是寶馬集團旗下的創新設計工作室,除汽車外也專注為其他產品提供設計方案。

雙方歷時8個月,從9個版本中選出了最終方案,研發也就此進入樣機階段。在此后的時間里,設計、技術、供應鏈等多方緊密合作,工程師換了幾輪,樣機才得以瓜熟蒂落。

然而,這款產品的后續開發并非一帆風順。“經過使用壽命、工藝可靠性等多方評估之后,我們還是決定放棄初代機的量產,即便公司上上下下已經為它付出了多年時間,可產品還不夠好,我們過不了心里那道坎。”余新感慨道。

當時,真無線耳機技術尚未成熟,左右耳殼之間仍需線纜連接。為實現收納小型化,團隊又不愿意放棄頭梁的居中折疊方式,這使得線材的使用壽命因折疊次數過多而極速衰減。

這類技術“硬骨頭”在當時還有不少,需要等待行業新的“奇點”出現,才能重新點亮“星弧”之光。

2016年9月,蘋果公司發布了TWS(真無線立體聲)耳機產品,并在iPhone 7系列產品上首次取消了3.5毫米耳機接口。此后,多家手機廠商相繼跟進TWS技術,耳機行業正式進入真無線時代。

這一技術突破成為行業分水嶺:有線耳機市場開始萎縮,TWS耳機迎來爆發期。冠旭電子也敏銳捕捉到技術變革機遇。“也就是在那時,我們覺得‘星弧’能成。”冠旭電子硬件研發總監郭世文說。

在TWS技術的加持下,頭戴式耳機可以取消嵌在頭梁內部的線纜,但在音頻無線連接的穩定性和同步性上,許多企業都在尋找更加優化的方案。

“疫情期間,國外訂單減少,我們團隊有了更多時間重新打造‘星弧’項目,并成功解決了左右兩個耳機音頻連接的同步性問題。如此一來,‘星弧’技術拼圖最終完成,產品研發正式進入下半場。”郭世文說,“單是同步性這個‘硬骨頭’,我們啃了三年時間。”

如今,拿起即將上市的“星弧”耳機和初代機進行比較,一位研發人員不禁感嘆:“十幾年來,我們堅持在初代產品設計時錨定的產品理念,才有了現在的‘星弧’。從這個角度看,即便初代產品失敗了,也是一項成功的失敗。”

冠旭電子的多年等待,正迎來乘風而起的時刻。國際數據公司(IDC)最新發布的報告顯示,2024年中國藍牙耳機市場出貨量達到11353萬臺,同比增長19%。細分市場中,開放式耳機出貨2492萬臺,同比增長212%。

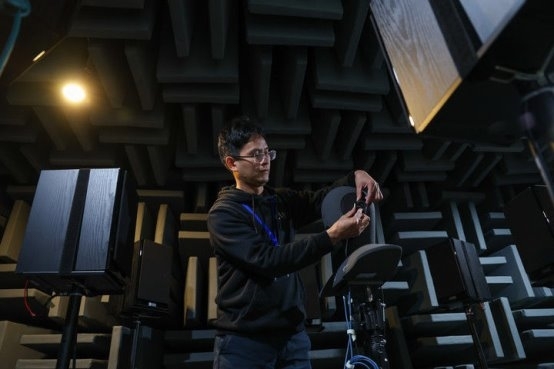

4月2日,在冠旭電子深圳總部的實驗室,員工為耳機產品做測試。新華社記者 毛思倩 攝

“以小博大”為什么能

“我們僅用一個16.2毫米的揚聲器,就實現了40毫米揚聲器的發聲質量。”冠旭電子聲學經理貢維勇從口袋中拿出一個零件,開始展示技術細節。

不少“發燒友”評測耳機時都會用到“高音亮、中音穩、低音沉”作為標準,想顛覆頭戴式耳機行業,“星弧”自然需要在聽感打造上拿出許多以小博大的“秘密武器”。

在耳機狹小的內部結構中,冠旭電子的研發人員,創新性地在超小空隙中給揚聲器加了一個蓋,以提升揚聲器的低頻效果。研發人員還仿照大型音響設備,在微小的獨立腔體內進行了反射倒相管設計,以提升揚聲器的低音下潛深度。

在高音和解析力的實現上,則更多地要依靠揚聲器的振膜材料。幾年來,貢維勇和團隊遍尋供應鏈企業,才意外獲得“鉆石振膜”這一關鍵材料。

“所謂‘鉆石振膜’,實際上就是將三價碳通過特定的技術手段鍍在PEK基材上形成的鍍膜,這種鍍膜的造價雖然是普通鍍膜的數倍,但確實是實現揚聲器高音透亮感的極佳材料。”貢維勇說。

在此之前,這個團隊還嘗試過紙+碳纖維、紙+羊毛混紡、鋁鎂合金等十幾種材料,但效果都不盡如人意。

提供“鉆石振膜”的廠家,原先并非是冠旭電子的供應鏈企業,而是東莞的一家專門從事基材生產的企業。偶然之下,冠旭電子的研發人員,從一篇報道中知道了這家企業,這才解決了困擾聲學團隊多年的難題。

除了硬件實力更“硬”,另一端的算法團隊,也打了不少輔助。借助冠旭電子自研的動態低音增強技術,研發人員得以對耳機的音效進行補充,在增強低音效果的同時,還一定程度規避了中高頻音效增大時耳機的“漏音”現象。

“我們還通過算法將杜比音效植入耳機,即便音樂不是杜比音效版本,算法也可以模擬聲場,為用戶提供更優質的沉浸體驗。”冠旭電子軟件經理曹磊提到。

此外,算法團隊還在“星弧”耳機中內置了聲境恒聽功能,借助兩個麥克風的雙向拾音,耳機可借助算法,根據用戶所處的環境嘈雜程度自動調節耳機音量,保持適宜聽感。

各項功能設定之后,難題就拋給了負責堆疊的工程師們。不同于其他頭戴式耳機的內部空間,“星弧”耳機如同在螺螄殼里做道場,狹小的空間要實現平衡聽感、續航、佩戴等多種功能,挑戰極大。

“光是電池我們就找了十幾個廠商做方案,打樣做了上百種:方形、圓形、異形……幾乎市面上所有形狀的電池我們都試過一遍,才找到解決方案。”郭世文透露。

“做零件堆疊就像走華容道,不光需要能走通,我們還想找到最優解。”郭世文提到,原先他們為簡化堆疊,在揚聲器的上方嘗試過放置元器件,零件間的電磁干擾會產生底噪,“盡管這種噪音只有儀器能‘聽’到,但我們還要跟自己較勁,通過改進技術消除底噪。”

秉持這份執著,“星弧”背后的研發人員,十幾年來一直在打磨和淬煉技術。在吳海全看來,公司在技術積累方面,完全有耐心,也等得起。

“技術可以不用,但不能沒有,什么時候用要看時機。”吳海全認為,公司還有很多“壓箱底”的技術,有的適合代工產品,有的適合用在自家品牌,但要掌握一個原則:不能把不成熟的東西推向市場。

大美音質“美上了頭”

在4月22日舉行的新品發布會上,冠旭電子將發布“星弧”和ARC 5在內的多個系列產品。僅“星弧”系列,就將一口氣推出3個版本和20多款聯名產品。

發布會前夕,有不少媒體用“耳機界的春晚”,來形容這場新品薈萃的活動。冠旭電子希望將“星弧”打造成為一款耳機界的時尚單品,為用戶提供功能需求之外的情緒價值。

這一戰略,精準踩中消費電子“去工具化”的趨勢。近年來,耳機不再是單純的音頻設備,而是成為可穿戴生態的重要一環,冠旭電子緊緊抓住這一趨勢。

近年來,隨著Z世代和“數碼潮人”等群體的興盛,消費電子開始向“功能+時尚”雙輪驅動轉型。從手機到智能手表等電子穿戴設備,越來越多消費者期望電子產品能兼具科技屬性與生活美學,表達自我態度。

這一趨勢也促使冠旭電子等廠商重新思考:耳機是否只是一件電子產品?是否也有跨界時尚的新機?

為突破傳統耳機的形態桎梏,“星弧”設計團隊在結構創新上展現出驚人的想象力。他們在“星弧”耳機的耳殼、頭梁等位置,為用戶預留了空間,滿足多樣化的個性需求:喜歡戴發卡的用戶,可以在頭梁處安裝飾品;喜歡耳環的用戶,可以在耳殼下方預留的圓孔處添置耳墜……

“星弧”部分產品還采用了可更換面殼設計,材料可以選擇陶瓷、云母、貝殼等。冠旭電子希望后續能有第三方廠商幫助開發各具創意的面殼產品,構建開放的創意生態圈。

與故宮博物院、榮寶齋等文化IP的深度合作,則為產品注入了東方美學的靈魂。此外,其與紅旗、蘭博基尼等品牌合作設計了聯名款,豐富了關于時尚的定義。

材質革命成為“星弧”系列的另一殺手锏。在頭梁的選材上,“星弧”采用了亮面鍍膜工藝的航空鈦合金材料。這種材料重量輕、強度高、耐蝕性好,不易變形。選用這種材料使“星弧”整體重量控制在40克左右,與市面上頭戴式耳機動輒兩三百克的重量相比,幾乎消除了佩戴時的“壓頭感”。

“包括蘋果在內,許多廠商使用鈦合金基本采用啞光工藝,我們之所以采用亮光工藝,就是希望耳機看上去有首飾般的光澤。”吳海全說,“星弧”在佩戴時可以是耳機,掛頸時可變身項鏈,裝上配飾又成了是發夾,印證了我們這次新品發布的口號,“大美音質美上頭”。

在人體工學設計方面,“星弧”團隊召集上千名體驗者進行了上萬次的佩戴體驗感測試,力求能夠找到不同性別、不同頭型和不同耳型用戶佩戴舒適感的“最大公約數”。

“我們在貼近耳廓的耳機連接件上采用了特殊設計,使其能夠盡可能貼合耳廓形狀,從而減少‘壓耳感’。同時我們還在連接處的中部施加微拱形設計,這主要考慮到要減少佩戴眼鏡的用戶的壓感。”一位設計師歷數著這款耳機上的設計巧思。

2023年以來,隨著DeepSeek等企業不斷迭代大語言模型,AI能力逐漸滲透到可穿戴設備中。全球多家科技巨頭也紛紛探索“AI+耳機”這一新物種,試圖在智能交互、即時翻譯、健康陪伴等場景中延伸耳機的邊界。

在這股技術熱潮之下,冠旭電子作為國內較早嘗試將AI深度嵌入穿戴設備的實踐者之一,首次在“星弧”一款產品中植入加入AI智能體,使其成為全球首款“頭戴開放式AI耳機”。

“擁有AI智能體的耳機,可以為用戶提供中英文之間的同聲傳譯、會議速記等功能,與AI的隨聊功能也正在完善中,用戶可以在與AI的聊天中完成路線規劃、語音導航等操作。”曹磊介紹說。

研發人員還計劃在耳機附帶的應用程序中內置正念、瑜伽等內容,在用戶不調用其他應用程序的情況下,由AI智能體為用戶量身定制個性化的推送內容,使“星弧”成為一款“有溫度”的電子產品,能夠理解和陪伴用戶。

“現在把它拿在手里,你對‘星弧’的第一印象是什么?”在采訪結束前,記者向每一位研發人員問了這個問題。

“對它愛不釋手”“是顛覆”“是從0到1”“一件從無到有的跨時代產品”……

可對于吳海全來說,“星弧”的問世是內心堅持的映照和確證。

“從前做代工,不管是OEM還是ODM,都只能做別人的品牌,賺著微薄的利潤。而今天,我們有了設計能力,有了技術積累,還有了自己的品牌,我們真正有機會去實現那個造一款產品,去顛覆整個行業的夢!”吳海全動情地說。